|

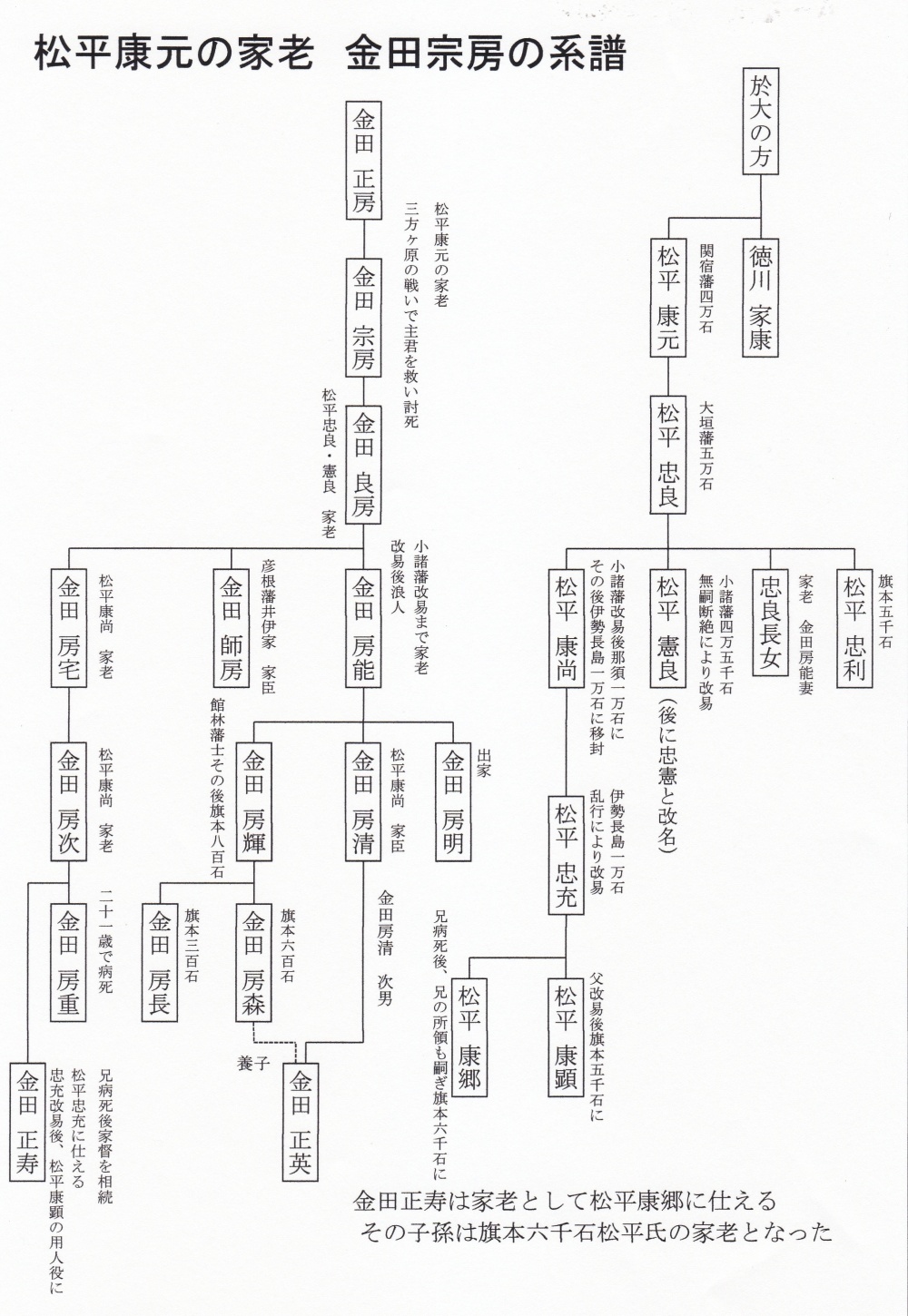

宗房系金田氏の系譜

|

|

| |

◎寛政重修諸家譜で別家1金田宗房・別家2金田房長についての説明 |

|

| |

|

|

| |

金田房長は金田宗房より4代後の人物で、金田宗房から房長までの系図を下記のように作成しました。

宗房の主君である久松松平氏の系図と照合することで理解がしやすいと思っています。

松平康元について関宿藩4万石と記載していますが、三方ヶ原の戦いの頃の徳川家は遠江国・三河国を支配する大名に過ぎなかった為、家老が命をかけて主君を守らねばならない立場だったのです。

宗房系金田氏は小諸藩4万5千石が続いていれば、家老の重責を担う立場を継承できたはずですが、松平忠憲が正保4年(1647年)28歳で病死したため無嗣断絶で改易となってしまいました。その後も長島藩主を経て旗本となってしまった久松松平氏の家老として江戸時代を歩み続けました。 |

|

| |

|

|

|

|

|

|

| |

◎宗房系金田氏の人物紹介 |

|

| |

|

|

| |

☆金田正房 |

|

| |

天文16年(1547年)織田信秀が三河国に進出したため劣勢になった松平広忠が、今川義元の支援を受けるために嫡子竹千代(6歳)を人質として駿府に送ることになった。広忠から竹千代を送る責任者を拝命した金田正房は潮見坂(現在の静岡県湖西市白須賀)まで無事到着し、遠江国にいる今川氏の使者と合流するまで後一歩となった。

そこへ、田原城主戸田弾正康光が来訪し竹千代に挨拶したいと申し出た。戸田康光は広忠の舅(後妻の父)にあたり、断ることも出来なかった。

この時に戸田康光が金田正房ら岡崎衆を斬り殺し竹千代を奪ったとする説もあるが、寛政重修諸家譜では不意打ちにより竹千代を奪い船で織田信秀のもとに送ったと書かれている。そして竹千代を奪い返す為に、尾張国熱田神宮近くの竹千代が抑留されている場所近くに潜んでいた金田正房は織田方に発見され殺害されたと寛政重修諸家譜に書かれている。

|

|

| |

☆金田宗房 |

|

| |

永禄9年(1566年)徳川家康異父弟3人を招き親藩として兄に協力させることにした。

於大の方は、松平康元の家老に故金田正房の嫡男金田宗房を家老にすることを家康に要請。家康は母の要請を受け入れた。

当時松平康元が16歳。金田宗房は弟とされる祐勝の年齢を照合すると、家康と同年齢と推定されるので25歳前後と判断できる。於大の方がいかに金田宗房を信頼していたかを知ることが出来る。金田宗房に三河国中山300石が与えられた。

元亀3年(1572年)三方ヶ原の戦いで松平康元は勇敢に敵陣に突っ込んで行ったが、馬を失い敵兵に囲まれる事態となってしまった。家老金田宗房は殿を救うために駆け寄り、自分の馬で殿を逃がし壮絶な最期を遂げた。

金田宗房の首は武田信玄によって晒されたが、松平康元が使者をやって宗房の首は取り戻され、三河国法蔵寺(岡崎市本宿町)に葬られた。享年は31歳前後。

|

|

| |

☆金田良房 |

|

| |

三方ヶ原の戦いで父宗房が戦死した時に嫡男良房は2歳だったので、松平康元の保護のもと大切に育てられた。

その後、松平康元は関宿藩4万石の大名になっていた。

慶長8年(1603年)松平康元が53歳で逝去したが、康元の遺命で当時33歳だった金田良房に1500石が与えられ、家老職となった。

金田良房が仕えた松平忠良は大阪冬の陣・夏の陣で軍功を挙げ、元和2年(1616年)大垣藩5万石に加増された。

松平忠良は長女を金田良房の嫡男房能に嫁がせるなど、絶大な信頼を置いていた。

寛永元年(1624年)大垣藩主松平忠良は43歳で病死する。

嫡男憲良は5歳だったので兄の忠利は5000石の旗本として分知され、憲良は小諸藩4万5千石に移封となった。

寛永10年(1633年)幼君を家老として支えた金田良房は63歳で病死した。

|

|

| |

☆金田房能 |

|

| |

金田房能は13歳から松平憲良に仕えたが、父が没し家督を継承し家老職となったのが35歳。慶長9年(1599年)生まれ。

正保4年(1647年)主君松平忠憲(憲良から改名)が28歳で病死してしまった。

子がなかったので小諸藩は無嗣断絶による改易となってしまい、金田房能は49歳にして浪人となってしまった。

翌年忠憲の弟である松平康尚が那須1万石として大名に復帰した。房宅(弟)と房清(次男)が松平康尚に仕えた。

金田房能は江戸にて浪人生活をおくる。

万治3年(1660年)館林藩に仕えることが決まったが、62歳だった為に辞退。三男房輝が綱吉に召され仕えた。

寛文8年(1668年)房能は70歳で浪人のまま没した。

|

|

| |

☆金田房輝・房森・房長 |

|

| |

万治3年(1660年)金田房輝館林藩士となる。徳川綱吉が将軍になると800石の旗本になる。

元禄3年(1690年)房輝56歳で没する。嫡男房森が600石を継承し、弟の房長に200石を分知した。

房森に子がなかったので、伯父房清の次男正英を養子にする。

200石の旗本して別家となった金田房長が寛政重修諸家譜の別家として記載されている。

元禄8年(1695年)金田房長100石加増され300石の旗本になる。

|

|

| |

☆金田房宅・房次・房重・正寿 |

|

| |

慶安元年(1648年)松平康尚が那須1万石として再興し、慶安2年(1649年)伊勢長島1万石に移封した。

松平康尚に家老として仕えた金田房宅は当初300石だったが、移封後は500石に加増された。

明暦2年(1656年)金田房宅没し、その子房次が18歳で家老となる。

天和元年(1681年)金田房次没し、その子房重が16歳で家老になる。

貞享2年(1685年)松平康尚隠居し家督を忠充に譲る。

貞享3年(1686年)金田房重21歳で没し、弟の正寿が家督を継承する。

元禄9年(1696年)松平康尚74歳で没す。

元禄15年(1702年)伊勢長島藩主松平忠充乱行により改易。忠充の子康顕が5000石の旗本、尚慶が1000石の旗本して残った。

正徳2年(1712年)松平康顕が22歳で没したので、康郷(尚慶から改名)が継承し6000石の旗本して続くのであった。

金田正寿は康顕の用人役として仕え、康郷の代には130石の家老として仕えた。その後、旗本松平氏の家老として代々続くのであった。

|

|

| |

|

|

| |

|

|