| |

第四章 金田宗房と金田祐勝その3  ❶ ❷ ❹ ❺ ❻ ❶ ❷ ❹ ❺ ❻

|

寛政重修諸家譜や金田系図では、金田正房を父として宗房・正祐・祐勝を兄弟として記されている。

第三章で検証したが金田正房・正祐は兄弟で、ともに主君松平広忠の代に忠死を遂げている。主君広忠も二人を追うように若くして亡くなった。

金田諸家に伝わる系図が意図的に事実と違った系図にするために、金田正房・宗房親子の年齢を不詳とされ、更に天文15年に忠死した金田正祐の没年を永禄6年とし後に墓まで建て替えたという念の入れようなのである。

いずれも徳川家康の代に黒子として活躍した金田祐勝・正勝親子を歴史上抹殺しようとした幕府の意向が影響したと考えられる。

第四章では祐勝・正勝親子の隠された真実を解明することに全力を注ぎ、三方ヶ原の戦いで忠死した金田宗房と関連づけながらすすめていきたい。 |

|

|

| 金田正興 |

― |

金田正頼 |

― |

金田正房 |

― |

金田宗房 |

― |

金田良房 |

|

|

|

|

|

|

|

(靭負・ゆきえ) |

|

|

|

| |

|

|

└ |

金田正祐 |

― |

金田祐勝 |

― |

金田正勝(正藤) |

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

└ |

金田屋常安 |

|

|

(8)金田屋の由緒書から浮かび上がった金田祐勝の実像

- 由緒書の最初に初代は金田靭負宗房と書かれているが、宗房と初代は同年代なので無理がある。

- 金田靭負宗房の系譜を継ぐ諸家の系図には、宗房の子として良房・重房が系譜に書かれているが、金田屋につながる系譜はない。

- 常安寺に書かれている豊臣氏の遺臣に関する記述は由緒書になく、徳川家康・徳川秀忠が上洛時に常安がお出迎えをするなど、極めて徳川家と密接な関係だったことから「豊臣氏の遺臣は嘘」と断定できる。

- 金田屋は幕末まで堺の豪商として繁栄し、江戸参上・日光社参にて将軍への献上を頻繁に行い、堺奉行を支える惣年寄(上級町役人)や糸年寄を代々勤め堺の発展に寄与した有力商人だったのである。

- 金田屋が江戸時代を通じて優遇されたのは、金田祐勝が徳川家康のために堺の商人として活動し、諜報活動を通じて天下取りに貢献した実績があったからこそと考えられる。

|

上記のことを勘案すると金田宗房の倅でなく金田正祐の倅こそ金田屋の祖なのである。

由緒書で宗房の次に正祐を併記しているのは、それを暗示しているからだろう。

つまり寛永諸家系図伝に書かれている金田正祐の倅である金田祐勝こそ金田屋の祖なのである。

寛永諸家系図伝でも書かれているが、天文15年(1546年)に金田正祐は忠死を遂げたのであった。主君松平広忠はその死を嘆き、安養院金田寺(現在は岡崎市魚町)を建立した。

当時7歳だった金田祐勝は、元亀年中(1570年~1573年)の頃には30代の働き盛り。

20代は河内国金田村を拠点に商人として活動し、30代になって堺の宿院川端町にに店を構え堺商人に仲間入りすることができた。

。

武士であった時は、金田惣八郎祐勝と称していたが、徳川家を去り商人となってからは金田屋(かなたや)新八郎と称していた。

堺に店を構えてからは、金田屋治右衛門と称して更なる商売の発展を期したのであった。

但し、第四章ではこれからも初代を金田祐勝と呼ぶことにし、二代目は金田常安と呼ぶことにする。

治右衛門だと初代・二代目の区別が紛らわしいからである。 |

|

(9)金田惣八郎祐勝が金田屋治右衛門になるまでの来歴を再確認

|

金田祐勝が金田屋治右衛門として堺で大成するまで歩んできた人生をもう一度再確認する。

- 生まれた年は天文9年(1540年)、父は金田惣八郎正祐、母は服部半蔵保長の娘。

- 天文15年(1546年)父正祐が忠死を遂げた時に金田祐勝は7歳だった。

- 駿府で竹千代に仕え密かに母於大の方に出入りし、母子の心の交流に役立つ働きをしていた。 このことが祐勝が於大の方に対する忠義な気持ちを死ぬまで持ち続けた。

- 永禄3年(1560年)桶狭間の戦いで今川義元が敗死し、永禄5年(1562年)織田信長と松平家康が清洲同盟を結ぶと、父祖以来今川氏との同盟に尽力してきたことが祐勝にとって逆風となった。

- 永禄6年(1563年)岡崎城を去り母方の親族服部一族の縁を頼り伊賀国へ移る。主君家康の為に畿内で諜報活動をずる準備作業に着手。畿内の政治・経済・文化・軍事情勢を正確に把握し、堺を目指すことを決める。商人としての見識・文化人としての教養など幅広い教養を身につける。

- 何らかの手づるで河内国金田村に拠点を確保し商人としての活動を開始する。金田新八郎と改名し配下の忍者を使用人として、金田村の地産品を地方へ売りにいったのである。当初は徳川家の経済的支援を頼っていたが、商売も軌道に乗ると自立した商業活動ができるようになる。但しあくまで真の目的は

情報収集の為のネットワークを築くことであった。

- 元亀年中(1570年~1573年)堺の中心地(現在の堺市堺区宿院町東4丁目)に店を構えることができた。 この場所で江戸時代には堺の有力豪商となり300年続くのである。

|

| |

|

|

金田の呼び方

|

旗本金田氏家史研究の対象となっている「金田姓」は今日カネダと呼んでいる。

実は半世紀前に公立の図書館にあった姓氏辞典には、江戸時代までは金田をカナダと呼んでいたと書かれていたのである。

当時の家紋辞典では三輪違いについも、今日呼ばれているミツワチガイでなくミツワタガイと呼ぶとも書かれていたことを特筆したい。

今日ではそのような辞書が世の中から消滅してしまったので、調べようがないのが現状である。

しかし、福岡県北九州市小倉北区金田や田川郡福智町金田に残っている金田の地名はカナダと今も呼ばれている。

愛知県には今でもカナダと呼ばれる金田姓の方が多く存在する。

このようなことから江戸時代まではカナダと呼ばれていた名残として地名や人名が残っていると確信している。

上記以外の呼び方として「カナタ」とういう呼び方があるのだが、三河金田氏を語る上で重要なキーワードとなるので丁寧に説明したい。

金田屋はカナタヤと呼ぶ。これは創業の地が河内国金田村(カナタムラ)であることに由来する。

河内国金田村(カナタムラ)は現在の堺市北区金岡町にあった旧地名だが、河内国には関ヶ原の戦いの功績で金森長近に与えられた河内国金田3000石の所領だった金田(キンダ)の地名がある。現在は守口市金田町(キンダチョウ)と呼ばれている。

金田と書かれても必ずしもカネダでは無いのである。

|

|

|

| |

金田屋常安について

|

三河金田氏研究において今までは武士としての金田氏を対象としてきたが、堺の豪商として実在した金田屋常安について述べることにする。戦前に出版された堺市史の寺院誌に常安寺の事項にでてくる。

常安寺は空襲で焼失したため、寺の貴重な資料が失われており、檀家として金田常安の子孫は残っていない為、堺市史の記載事項が唯一の資料であります。下記常安寺の事項を要約すると次の通りです。

慶長12年にそれまであった観音寺と白庭菴を併せて浄土宗知恩院の末寺である常安寺を豊臣氏の遺臣金田常安が建立した。大坂夏の陣で寺は消失しましたが、金田常安の嫡子金田政守によって寺は再興された。

元和9年(1623年)将軍秀忠・世子家光が上洛時に金田常安が出迎えをしていることから、常安寺再建の時には常安存命であった。

大坂の陣では堺の町の全域が焼失したので、金田常安は復興事業に従事していたことから、嫡男政守に寺の復興を任せたものである。

堺は長方形街区と短冊形地割をもつ近世都市に生まれ変わったが、町割りに丁目が使われるのが普通なのに、堺だけが丁を使っているのは復興事業の名残である。

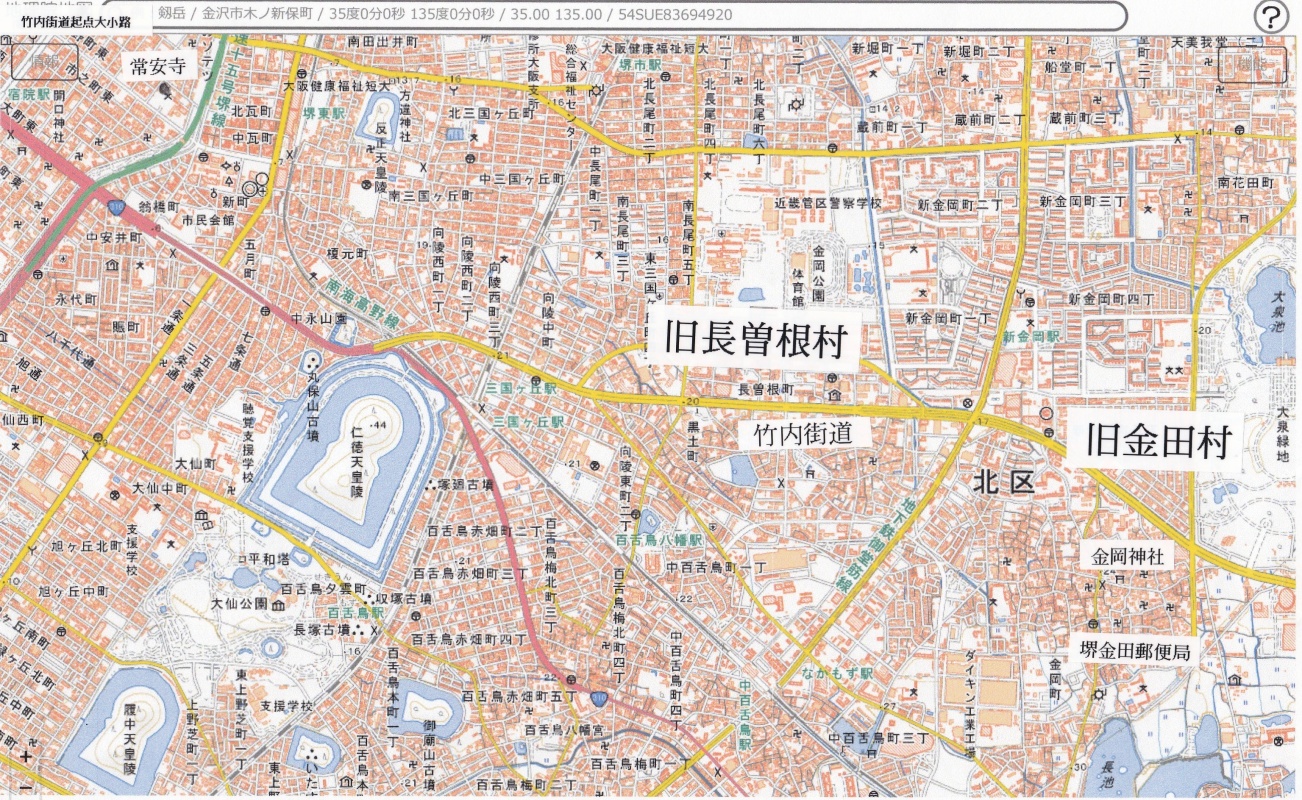

常安寺は堺市堺区熊野町東5-1-12に位置し、地図上に場所を表記している。

常安寺の東側は阪神高速15号線堺線が通っている。この高速道路は土居川の水路を利用して建設された。

金田屋の由緒書では、金田屋は宿院の川端町で店を構えていたことから、宿院の土居川沿いに位置してたと推測される。

地図上では阪神高速15号線と国道310号線の交差する場所の南西側に金田屋が位置していた可能性が高い。

金田常安が常安寺を建立した意図を地図から感じることができる。

常安寺は竹内街道の起点に近く、竹内街道は堺から大和国に通じる古代からの重要な幹線道路なのであります。大和国から伊勢国に通じることができ、そして伊勢国から三河国に船で渡ることもできるのです。

| 堺市史第七巻別編 第二章寺院誌 28常安寺 |

常安寺は心光山と号し熊野町東五丁字禅通寺筋にあり浄土宗知恩院末寺格能分五等。

往昔心光山観音寺と号し塔頭八坊を有する大伽藍であったが、退転して慶長中に唯纔(わずか)に本坊観音寺と、殆ど名目丈けの塔頭白庭庵を存するばかりだった。

慶長十二年融誉浄圓を重興開山とし、豊臣氏の遺臣金田常安、観音寺及び白庭庵を合せて一寺を建立し、初めて常安寺と号し、元和焼失後、元和二年常安の嫡男政守再興して今日に至った。

本尊は阿弥陀如来、観音、勢至の両脇士と共に、慈覚大師の作と伝えられ、旧白庭庵の本尊であった。(明治35年寺院提出書類)

本堂、庫裏及び観音堂あり。(社寺明細帳)

平安朝の遺作と思はるる俗称腹帯観世音菩薩を安置して居る。 |

金田常安が堺で金田屋(カナタヤ)を屋号としていたのも下の地図を使って紹介したい。

竹内街道の途中に金田村(カナタムラ)が存在していたのである 。

初代金田新八郎が金田村(カナタムラ)で創業したので、屋号を金田屋(カナタヤ)にしました。金田村を拠点にしたことで堺に進出する事を容易にしたと考えられる。

金田常安は金田屋の二代目で初代治右衛門から継承した。

明治22年(1889年)に金田村(カナタムラ)は長曽根村と合併し、金岡神社に由来する金岡村となったので、金田村のあった場所は今日金岡町と呼ばれるようになってしまいました。更に金岡村は昭和13年に堺市と合併したので、今日堺市北区金岡町と呼ばれています。

「カナタ」は地名として残っていませんが、堺金田郵便局に呼び方として残っているに過ぎません。

金田村は江戸時代館林藩領となっていたので、明治維新後館林県に属しました。今日的感覚でいうと堺市の中に群馬県の飛び地あるという状態です。

金田遠江守正勝が城代家老として仕えた館林藩主徳川綱吉が、五代将軍となり特別な思いで金田村を館林藩領にしたと思われる。

|

| |

| |

|

堺市における金田常安を検証する為の地図

金田屋は上記地図右下の旧金田村を拠点に創業し、堺に進出して金田常安の代には地図左上常安寺を建立した。 |

| |

| |

| |

(10)金田宗房の忠死

|

元亀3年(1572年)武田信玄は2万7千の兵を率い遠江国の徳川家康を攻めた。

武田信玄は二俣城を攻略後、浜松城の家康を黙殺し東三河に向かおうとした。

浜松城の北西にある三方ヶ原で武田信玄の軍と浜松城から出陣した家康の軍8千が激突。

徳川家康は完膚なきまでの負け戦となってしまった。

三方ヶ原の戦いに松平因幡守康元(家康の異父弟)も出陣し、家老金田靭負宗房も主君に従った。

松平康元は21歳。金田宗房は30歳前後と思われる。

血気盛んな主君は果敢に敵勢に攻め込み、敵に乗っていた馬を倒され、歩行立ちで数多くの敵兵に囲まれてしまった。

主君の危機を察知した家老金田宗房は、主君の側に駆け寄り自分の乗っていた馬に主君を乗せ脱出させた。

残った金田宗房は歩行立ちで敵兵に立ち向かった。

敵将松長庄蔵が宗房を襲ったが、宗房は防戦し敵将を見事に討ち取った。

しかし庄蔵の下士多数に囲まれてしまい、宗房は討ち取られてしまった。

武田信玄は宗房の首を晒したが、松平康元は使いを信玄に送り宗房の首を取り戻した。

徳川家康の命により宗房は三河国山中法蔵寺(岡崎市本宿町)に葬られた。

嫡男良房は当時2歳であったが主君松平康元に大切に育てられた。

慶長3年(1603年)関宿4万石の大名で亡くなった康元の遺命により、家督を継いだ松平忠良から金田良房は家老に任じられ1500石を与えられた。 |

| |

|

| |

| |

| |

❶ ❷ ❹ ❺ ❻ ❶ ❷ ❹ ❺ ❻ |

| |

| |

|

|